言葉を超えた命の実感を生きるー今ここー

私たちの身体は、「今ここ」にしか存在できない。

未来に行くことも、過去に戻ることもできず、常に現在にとどまり続けている。

しかし、心(意識)は時間を自由にさまよう。

未来を不安に思い、過去を悔やみ、現在から離れた場所に囚われて、苦しみを生み出している。

この「心と身体の乖離」について、養老孟司氏は著書『神は詳細に宿る』の中で示唆的な視点を与えている。

◆ 養老孟司の指摘:「言葉は現実をすくいきれない」

養老氏は、現代人の多くが「脳内の言葉の世界」に生きており、現実の詳細な世界を見ていないと警告する。

たとえば「冷たい」という言葉は便利だが、実際に氷に触れたときの皮膚の痛みや、神経が縮むような感覚は、その一言では到底言い表せない。

言葉とは、現実を切り取った「抽象化された記号」にすぎない。

本来の現実は、もっと複雑で、曖昧で、身体を通してしか捉えられない厚みを持っている。

だからこそ、養老氏はこう語る。

「神は詳細に宿る」――現実の豊かさは、抽象ではなく、具体のなかにある。

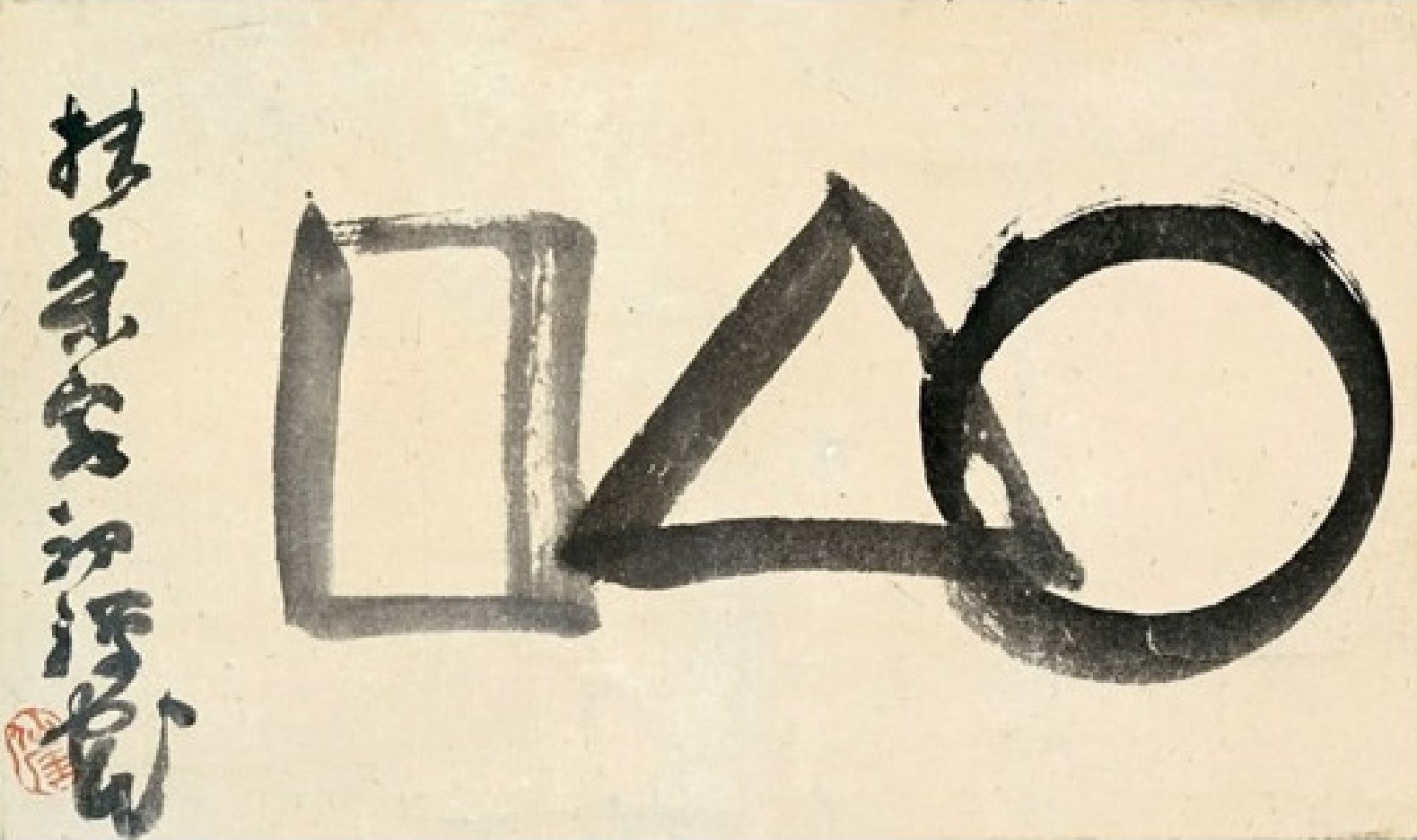

◆ 禅の教えもまた、「今ここ」の詳細に目を向ける

仏教、特に禅の修行では、思考や概念ではなく、身体を通した「現実の厚み」を大切にする。

道元禅師が「只管打坐(しかんたざ)」、つまりただ坐ることを説いたのも、思考ではなく身体で今を生きるためである。

たとえば、呼吸の感覚。

背骨の伸び。

朝の空気が肌に触れる冷たさ。

それらを言葉にすれば「呼吸している」「寒い」など簡単に済む。

だが、その言葉の背後にある体験の詳細こそが、仏教が照らそうとしている世界なのである。

◆ なぜ「身体」が大切なのか

仏教の実践法「四念処(しねんじょ)」では、

呼吸・身体・感覚・心の動きに意識を向けて、心を「今」に引き戻す。

その根底には、身体は常に「今ここ」にいるが、心は過去や未来に迷いやすいという理解がある。

思考が生み出す不安や後悔は、しばしば現実には存在しない。

だが、思考のなかではそれが現実以上のリアリティを持ってしまう。

苦しみとは、しばしば「実体のない心のイメージ」に囚われた状態である。

◆ 禅が指し示す道:「現成公案(げんじょうこうあん)」

禅では、「現成公案」――今この瞬間に現れていることそのものが、仏の問いであり、答えである――という教えがある。

つまり、特別な真理はどこか遠くにあるのではなく、

掃除をする手の動き、湯を注ぐ音、茶碗のぬくもりといった「詳細」のなかに、すでに宿っているというのだ。

だからこそ、禅は、詳細を通して現実と向き合う道であり、

養老氏の「神は詳細に宿る」という言葉と深く共鳴するのである。

結びに:

身体は、常に「今ここ」にいる。

しかし、私たちの心は、しばしば現実を離れ、抽象的な言葉や概念に囚われる。

それが苦しみの始まりである。

禅は、その心を身体へと引き戻し、今この瞬間の現実の厚みを生きるよう促す。

言葉では語りきれない詳細の中に、私たちは再び、本当の生の実感を取り戻すことができるのだ。